新納一哉さん、ゲーム開発にかける想い「やりたい気持ちに、ウソをつきたくない」

2020.07.29

子育て・教育

2021.11.9

この記事を書いた人

牧野 篤

東京大学大学院・教育学研究科 教授。1960年、愛知県生まれ。08年から現職。中国近代教育思想などの専門に加え、日本のまちづくりや過疎化問題にも取り組む。著書に「生きることとしての学び」「シニア世代の学びと社会」などがある。やる気スイッチグループ「志望校合格のための三日坊主ダイアリー 3days diary」の監修にも携わっている。

聞き捨てならない言葉を、学生から聞きました。「親ガチャ」ハズレた、というのです。

すでに若者たちがごく普通に使っているようですから、読者の方々の中にもこの言葉を聞いたことのある人は多数いらっしゃるのではないかと思います。ネットで少し検索してみると、自分のどうしようもないいまの状況を、あの親のもとに生まれてしまったのだから、仕方がない、と諦める気持ちを表すものだ、というのが一般的な理解です。

カプセルトイの「ガチャ」で、どのトイが出てくるのか選べないかのようにして、親が決まっている自分の境遇を、「親ガチャ」として表現し、それが当たった、ハズレた、つまり自分が望む親だったのか、そうでないのか、という言い方で、自分の状況を揶揄しつつ、受け入れるという気持ちを表す言葉のようです。

これに対して、親と同年代の世代からは、「一生懸命育ててきて、そんな言い方をされたら、残念だし、親がかわいそう」という声も聞かれます。

私がこの言葉を「聞き捨てならない」と感じたのは、何もそれを批判しようとか、許せないと思うとかではなくて、そのまま聞き流すには何かが心に引っかかるように思えるからです。

この言葉は、自分のことは棚に上げて、自分の境遇を親のせいにしている、といってしまえばそれまでです。そんな言い方をされれば、親がかわいそう、と親をかばいつつ、その言葉を発する若者を批判する人々も、自分の境遇は自分で変えることができる、親のせいにしても、何も変わらない、しっかりして欲しい、といっているようにも受け止められます。その意味では、この社会は、個人の生まれは選べないけれど、その後の人生は自分の努力で何とかなるものだ、という感覚を共有しているのだともいえます。

しかし、私には、この言葉が、自分の生まれは選べない、でも、この社会では個人の努力で変えられることがたくさんあって、自分の境遇も変えることができる、だからしっかりしなさい、他人に責任を転嫁してもなんにもならない、と若者を叱咤する、こういう感覚をも抱え込んで、若者たちが「もういいです。どうせ変わりませんから」といっていることを表しているように思えてならないのです。ですから、聞き捨てならないのです。

自分の境遇を自分を産んだ親のせいにして、いまの境遇を自分なりに受け止めて、処理しよう、つまり諦めようという「こころ」(または精神といってもよいかもしれません)の動きは、たとえば近年ですと、「毒親」論に見ることができます。

「毒親」(toxic parents)という言葉は、スーザン・フォワードさんが1989年に初めて使った用語だといわれます。「子供に対するネガティブな行動パターンが執拗に継続し、それが子供の人生を支配するようになってしまう親」を意味するといわれます(スーザン・フォワード、玉置悟訳『毒になる親—一生苦しむ子供』、講談社+α文庫。スーザン・フォワード、玉置悟訳『毒になる親(完全版)』、毎日新聞出版など)。その後、類書が続けて出版されて、ある種のブームになったのも、記憶に新しいところです。

▶スーザン・フォワード、玉置悟訳『毒になる親—一生苦しむ子供』(講談社+α文庫)

▶スーザン・フォワード、玉置悟訳『毒になる親(完全版)』(毎日新聞出版など)

そして、これがブームと呼ばれるほどに社会的に広がるということは、本来、心理学的には厳密に定義されていたであろう「毒親」が、その定義とは別に、というよりは、定義を深く理解することなく、ある種のニュアンスを持った言葉として一人歩きしはじめ、人々とくに若者が自分の生きづらさを解釈し、自分なりに納得させるための道具として使われたことを物語っていると思われます。

たとえば自分がこんなに生きづらくて、日々、大変な思いをしているのは、「親が毒親だから仕方がないよね」と、親を恨みつつ、自分を慰めて、自分の境遇を受け入れようとする方便として、「毒親」という言葉が流通したといえるのではないでしょうか。

「毒親ブーム」を卒論で扱った私の指導生・北澤友里恵さんは、「毒親ブーム」を、これまでの就職氷河期とは異なる、最近の就業状況その他の若者たちの自立の困難と結びつけてとらえて、次のような仮説を提示しています。

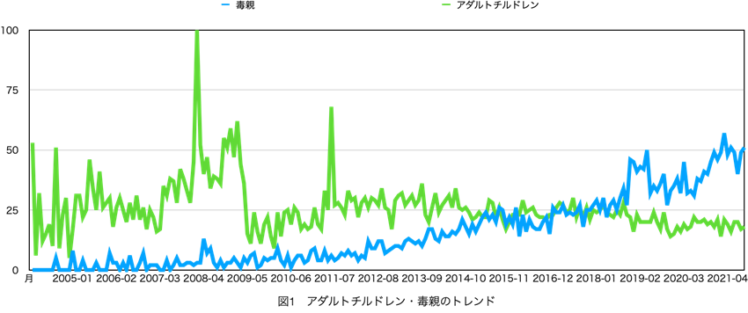

「毒親ブーム」の前には「アダルトチルドレンブーム」があり、それがいわゆる就職氷河期からリーマンショック(2008年)のあたりまで続きます。その後、徐々に「毒親」に取って代わられ、2015年頃から「毒親」が増え、現在に至っています。これをGoogle Trendで検索して、作図すると、図1のようになります。

このグラフに、大卒者の内定時期と内定率の推移、雇用における正規職と非正規職の比率推移、さらに生涯未婚率の推移などを重ねていくと、かなり明確に相関があるように見えます。

北澤さんは、そこに「毒親」論をめぐって、斎藤学さんの「今の自分は情けない状態だ→親に申し訳ない→死のう→死ねない→よく考えてみれば生まれたくて生まれてきたわけじゃない→親が勝手に生んだのだ→親のせいで私は追い込まれている→親は私をダメにする毒を持っていた→親は私に賠償する義務がある」という若者の心性を解釈する言葉(斎藤学「毒親と子どもたち」『日立財団Webマガジン「みらい」』vol. 2)を重ねて、「大人になれない子どものライフコース」の問題があるのではないかと、仮説を立てたのです。

このことは、工業社会の都市に生まれたとされる「青年」期、つまり農村から工場労働者として都市に移動し、工場で決められた単調な仕事に従事し、工場で働く以外の時間が余暇として手に入る中で、余暇時間を使って生産労働以外の、つまり経済的な自立だけでなく、文化活動や恋愛という、人生と家庭を築くための、いいかえれば一人前になるための準備をする期間として見出された「青年」という時代が、いまや社会から消え、15歳から49歳までが「若者」として一括りにされていることとも深くかかわっているように見えます。

そして、この仮説を検証するために、北澤さんは自分の周囲にいる親を「毒親」だと思っている知人へのインタビューを重ねて、次のような結論を得ています。

第一に、「毒親」は自分の思うに任せない状態、とくに進学や就職などで思うように希望を実現できない状態を自分なりに解釈して、納得するための道具、つまり自分のふがいなさを親に転嫁することで、自分を免責し、気が楽になる、「親が毒親だからこういう自分でも仕方がない」といって諦める言い訳として、消費されているということ。そこでは、自立不安と自分への情けなさが同時に起こっていること。

第二に、自立不安なり、情けなさなりが解消される方向に向かうことで、親を恨む感情が薄れていき、「毒親を持った自分でもいいか」「あんな親でもありだ」と親を受け入れる気持ちが強まっていくこと。

その意味で、第三に、「毒親ブーム」とは、厳密な意味での、つまり心理学的な意味での「毒親」をそれぞれの若者がきちんと理解して自分の親を「毒親」だといっているわけではなく、むしろ「毒親」という言葉の持つイメージを拡大解釈して、そのイメージに自分の生きづらさや情けなさを仮託して、「毒親」という言説を消費しているのだといえること。

第四に、「青年」期が失われ、一人前になるということがはっきりせず、親を乗り越えて、自立するというイメージを自分につくりづらい現代社会において、自立に至る過程の一つのあり方として親を恨む・憎むという行為や言説が生まれ、それが「毒親」として人々の口に

(以上、北澤友里恵「毒親ブーム消費が意味するものー親子関係に悩む若者へのインタビュー調査よりー」(東京大学教育学部2020年度卒業論文))

この「毒親」の議論は、また古澤平作さんが創唱して、小此木敬吾さんが社会に広めたといわれる「

阿闍世コンプレックスとは、インドの阿闍世王の物語を下敷きとして、古澤さんが創作したもので、子どもが抱く「未生怨」を意味するといわれます。未生怨とは、子どもが自分の出生の由来を知ることで生まれる、母親への恨みのことです。簡単に言えば、母親との温かな密着関係にいるはずの自分が、母親が誰かの妻であることで、その誰かとの性交の産物として自分があることを知って、母親の裏切りを、つまり母親の愛情は自分だけに注がれているものではなくて、他の誰か(父親)に注がれたものであり、その結果自分が生まれているということを知り、母親を恨むようになるというコンプレックスです。

私たちが慣れ親しみ、またヨーロッパの子どもの自立のあり方として普遍的に観念されているエディプス・コンプレックスが、母子関係を切断する強い「父」との対抗=敵対関係によって引き起こされるものだとすれば、阿闍世コンプレックスは母親と子どもとの間で、その出生の由来をめぐって生まれる葛藤だといえ、それはまた極めて東アジア的な子どもの自立の過程における葛藤だとも解釈されます。

エディプス・コンプレックスにおいては、子ども(男児)は第一次性徴期で父親への反抗を試みますが、去勢恐怖を抱いて、矛を収め、父親に同一化しようとし、その後、第二次性徴期つまり思春期に父親に挑み、父親を殺して、その妻である母親(その代理である他所の娘)を娶ることで、つまり新たな「父」になろうとすることで、一人前になるとされます。

しかし、阿闍世コンプレックスでは、子どもの恨みを買った母親が、子どもが恨みにまかせて行う許しがたいような行為を、その包容力で許し、受け入れることで、母親の愛情を受け止めた子どもが、母親に対する「申し訳ない」という自罰感情を持つようになり、それが子どもの内部に強い葛藤を生み出すこととなるとされます。その後、その自罰感情が社会規範を受けとめて内面化する根拠となって、子どもが超自我つまり自分を見つめる自己をつくり出すことにつながって、自立していく、ということになります。

なんだかどこまでいっても母親の呪縛から逃れられないという感じも受けますが、このことは、「毒親」を消費している若者たちが、社会的な自立に向けて自分の人生を歩み始めることで、「毒親」を受け入れて、それも自分の人生だと思えるようになっていくという既述の北澤さんの卒業研究の結論とも重なるように思います。

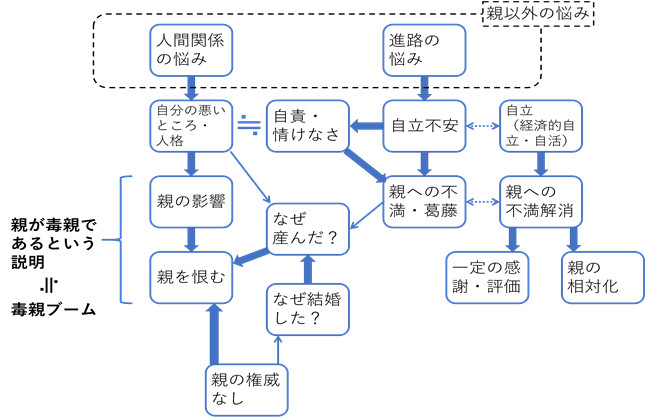

しかも、北澤さんがインタビューの結果を構造化して図2に示すように、「親の権威なし」つまりエディプス・コンプレックス的な抑圧の少ない家の子どものほうが、「毒親」ブームの担い手になりやすく、さらにそこには「なぜ自分を産んだのか」という出生に対する拒否感までもが貼りついているようなのです。親とはかかわりのない若者自身の自立過程の悩みが、親への恨みとして形成されていくことがよくわかります。

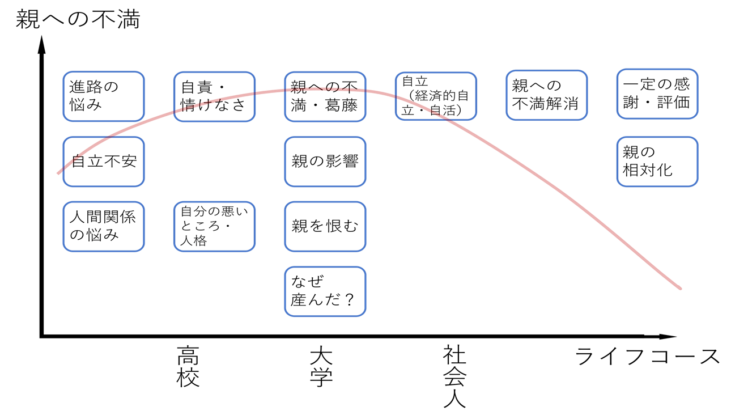

しかし、だからこそまた、図3に示すように、その自立の過程の悩みや不安が解消に向かえば、その親を受け入れる方向に動き、親と自分を対象化することができる、つまり超自我のようなものを持つことができることへとつながっています。

しかも、この議論の中に「なぜ産んだ」というある種の出生忌避または反出生主義的な感覚が入り込んでいることにも注目したいと思います。

阿闍世コンプレックスが自分の出生理由から生まれる恨みによって生み出されていることともかかわります。つまり、連載第19回でも触れたように、反出生主義または出生忌避にもとづくペシミズムは、常に敗北し続けなければならないものとしてある、ということと、この「毒親」論とは重なっているということです。

「毒親」に自罰感情の責任を転嫁することで、自分が自立の過程の不安や悩みを解消しつつ、自立していくためには、いいかえれば、自分が一人前になるためにこそ「毒親」を必要としているのであれば、それは自分が生まれて、親を「毒親」として認め続けなければならないというアポリアを抱え込んでしまっているということです。

自分が生まれていなければ、「毒親」は存在せず、自罰感情を抱くことも、それを転嫁することも、一人前になることもできない、つまり出生していなければ、反出生主義になれないのと同じ構造を持っているのだといえます。

だからこそ、「毒親ブーム」の消費者は、一人前になることで、つまり自分の人生の過程での不安や葛藤が解決に向かうことで、親が「毒親」であったのかどうかはどうでもよくなって、自立を果たすようになるということなのだと思います。

「毒親」ブームの前にあったのが、「アダルトチルドレン」ブームとでも呼ぶべき事態です。

「毒親」が定義上は、子どもに対する否定的な行動パターンを繰り返して、子どもの人生を支配してしまうような親のこと、というある意味ではどうにでも解釈できるような定義であったのに対して、アダルトチルドレンとは、本来は、アルコール依存症者(主に夫)とその配偶者(妻)がつくる家庭における子ども(主に女児)のことで、アルコール依存症者とその妻が互いに相手の否定的な面を支えることに自分の存在意義を見出してしまう「共依存」関係にあることで、家庭内に暴力(DV)や虐待などが生まれ、その脅威にさらされて、トラウマ(心的外傷)を負ったままおとなになった子どもたちのことをいいます。

しかしそれが、社会的に認知されることで、拡大解釈され、幼少期の家庭環境がトラウマを負わせ、生きづらさや居場所のなさ、親の期待に添えない罪悪感や孤独感に苛まれるようになったおとなのことを意味するようになり、今日に至っています。

生きづらさや居場所のなさ、孤立感や生きていることへの罪悪感は、本来、アルコール依存症家族で育った子どものおとなになってからの精神的な症状であったのですが、それが拡大解釈されて、生きづらさや所在のなさなどを感じることで、自分はアダルトチルドレンだったのではないか、とその原因を解釈し、受け入れつつ、そんな自分にしてしまった親を恨むという言説消費のあり方となってしまっているのです。原因と結果が

本来は、アルコール依存症家族が原因で、生きづらさや孤立感を抱え込んでしまった子どもが、そのままおとなになった、それをアダルトチルドレンと呼んでいたのに、生きづらさや孤立感を抱くことで、自分は子どもの頃に親から虐待を受けていたのではないか、自分はアダルトチルドレンなのではないか、だから生きづらいのだ、とその原因を解釈する論理となってしまっています。いわば、結果としてのアダルトチルドレンが、原因としてのそれになってしまっているのです。

そしてこの解釈は、いわゆるトラウマ論の変奏をつくりだし、社会的な雰囲気とでもいったらよいような現象を生み出すこととなります。

端的な例は、反社会的人格が幼少時のトラウマによってつくられたという議論です。これはたとえば、一時期ハリウッド映画のお気に入りのストーリーとなったといえるほどです。「スターウォーズ」「バットマン」「ハンニバル」「ジョーカー」などなど、超大作と呼び得る作品の多くが、このストーリーを採用し、反社会的な人格と家族関係を結びつけて、家族のあり方を問おうとしたのです。個人的には、またこれかよ、もういい加減にして欲しい、という思いばかりが募る時期がありました。

これもしかし、家族のあり方を問うとはいっても、人々の自分ではどうしようもない生きづらさや虚しさ、寂しさなどの原因を、誰かに指し示してもらいたい、または自分ではどうしようのないものになぜなのか説明を与えたい、自分の責任ではないと思いたい、そのために責任を転嫁する相手が欲しい、という思いを反映したものであったのだと思います。しかも、この社会では、責任を転嫁する相手といえば、家族くらいしかない、ということなのかも知れないのです。

さらに遡れば、日本では1970年代の末から「母原病」という言葉が流行りました。精神科医の久徳重盛さんが命名したものだとされます(久徳重盛『母原病—母親が原因で増える子どもの異常』サンマーク出版)。とくに科学的な根拠があるわけではなく、久徳さんの経験から語られた個人的意見の域を出ないものだとされましたが、社会の注目と支持を得て、関連書籍は100万部を売り上げたといわれます。

「母原病」とは、日本の子どもたちが、感染症がほぼ征圧されても健康でないのは、子どもの育つ環境とくに家庭環境が「自然」を失ってしまい、親とくに母親が間違った子育てを続けることで、子どもの心身に影響が生まれ、子どもの心身の病気の6割が母親に起因するものだという主張でした。この議論では、当時増えていた登校拒否(いまの不登校)や家庭内暴力なども「母原病」だとされました。

この議論が発端となって子育てに自信が持てない母親が増えたといわれるほど、影響力がありました。

このようにここ40年ほどの日本における個人と家族をめぐる議論をレビューしてみると、あることに気づきます。それは、一人ひとりがその「自己」の重みに耐えかねて、誰かにその重みを転嫁しようとするときに、家族とくに「親」しか残っていない、ということなのではないでしょうか。

すでにこの連載に何度も登場願っている小坂井敏晶さんは、次のように述べています。

近代社会とくに私たちが知っている工業社会の人間的基礎は、それまで人間の外部にあった帰責主体、つまりその人がそうであることを決めている人間を超えた外部の大きなもの、たとえば制度であったり、権力であったりするもの、そしてその大きなものの根拠となっている神という絶対的な存在、疑ってはならず、人間にはその啓示を受け、従うことしかできない、しかも価値の源泉であり、社会の正邪の規範でもある神、こういう主体を人間が殺し、判断の基準と行為の起点を人間の内部につくりださざるを得なくなったところから、いわゆる私たち近代的人間の苦しみが始まった、と(小坂井敏晶『神の亡霊—近代という物語』、東京大学出版会)。

その結果、私たちの行為は意志が起点となっていることになり、その意志を持つ存在としての自己がつくられることとなりました。行為の結果は、自らが意志したためであり、結果はある意味で予測され、意図されたものとしてあることになります。行為の原因は意志であり、そのように行為した結果は、意志したことの実現であり、それゆえにその結果の責任と成果は意志した「私」個人に帰せられることとなる、という自立した自己を持つ主体である人間が生まれたのです。

それまでは、自分の境遇は、神が決めたこと、社会が決めたこと、制度が決めたこと、として外部に責任を負わせつつ、仕方がないと受忍していたものが、それからは自分の境遇は自分が意志することで、行為によって決まるもの、つまりすべての自分の人生の選択や人生の境遇は、自分が責任を負うべきものとされることとなったのです。このような意識を持ち、自分という観念を抱いて、自ら生きようとする主体を、近代的な自己と呼びます。

わたしたちの社会は、この主体的な意志を持つ人間によって契約が結ばれて、誰もが皆と同じように生きたいと願うことを前提としてつくられた集団だとされます。そこでは、一人ひとりが自分の行為の結果に対する責任を負いつつ、他者とともに社会をつくっているという自覚を持って生きること、つまり他者に配慮しつつ、自分の行為を自分で決めることが求められます。

しかし、他者に配慮して、自分の行為を決めるとはいえ、現実にはそこに不平等が生まれ、争いが生まれます。いいかえれば、常に人々は孤立した責任主体として、他者との間で平等を求めて、競争をせざるを得ないのですが、それはどこまでいっても、平等にはならない、誰もが誰かと比較して、自分は不平等だと言い募る不平等な社会しか生み出すことはできません。これは、トクヴィルが描いた民主主義の背理です(トクヴィル、松本礼二訳『アメリカのデモクラシー』、岩波文庫)。

▶トクヴィル、松本礼二訳『アメリカのデモクラシー』(岩波文庫)

こうなると、一人ひとりの責任主体は、自分が不平等に扱われていることを訴えて、他者と競争し続けることになりますし、その原因を、他者に見出そうとします。

それが社会制度や社会構造に向けられると、たとえば階級闘争であったり、革命であったり、という議論や運動につながったり、さらには戦争に向かうということになったりします。またそれが他人に向けられると、他者との競争や足の引っ張り合いとなります。しかも、それらすべてが、一人ひとり平等な自立した人々の責任における判断だということになります。これが、民主主義の一つのあり方です。

本来、平等の基本は所有の自由の平等な保障、つまり物質的な平等ですから、もしも工業社会が発展し続けて、物質的な豊かさを人々が享受し続けることができるのでしたら、上記のような平等をめぐる競争は際限なく繰り広げられながら、人々を競争へと組織し、生活を豊かにしながら、社会全体の求心力を高めることができます。これを、私は近代産業社会は経済発展を宿命づけられていると指摘してきました。

しかし、その拡大し続ける社会においてこそ、人々は孤立していってしまうのです。

工業生産が拡大して、工場が林立し、都市が発達することで、また農村がエンクロージャーによって多数の農民が土地を取り上げられて、農村から排除されることで、人々は都市に出て工場労働者となります。そこでは、人々は工場労働という単調な仕事に従事する労働力として雇用され、工場で働く以外の時間は余暇として、家庭や酒場などで過ごす時間となります。

労働者が飲んだくれて質の悪い労働力にならないように、また彼らが団結して資本家に反抗しないために、家庭政策が重視され、家庭において労働力の再生産(休養と生殖)を強化するための施策がとられることで、家庭は性愛と教育・扶養の場として閉じられた空間として形成されることとなります。

人々は都市に暮らしながら、工場で働く労働者であること以外、他者と交流することはなく、家庭そのものが労働者の再生産の場として閉じた空間を形成することとなるのです。そして、その空間が物質的な所有の平等、つまり豊かさを求めて、労働者を生産・再生産し、競争へと送り出す場として機能することとなります。

労働者が連帯して階級闘争を繰り広げ、社会構造を転換しようとするのではなく、都市という工場のような均質空間に散らばる孤立した家庭が工場で生産労働に従事する労働力を通して、それぞれの物質的な所有の拡大をめぐる、つまり他の家庭との平等な物質の享受を求める競争を繰り広げることとなるのです。

そこではすでに、社会は適応の対象ではあっても、変革の対象ではなく、人々は相互に競争を繰り広げつつ、家庭に内向していってしまいます。このような構造の中で、責任主体としての自己を抱く人々は、社会の規範を家庭内に持ち込む「父」に同一化することが、社会に適応することであり、「父」を乗り越えて、新たな「父」になることが、家庭の物質的所有を拡大し、それが社会の拡大にもつながるという、同一化の観念の中に、それぞれが孤立して、競争することを通して、統合されていきます。

このような自己意識を強く持った労働力である個人の育成と社会の発展が、物質的な所有の拡大を媒介として結びついて、人々の幸せと社会的な存在の感覚を担保していた社会は、日本社会においては1970年代の後半から80年代にかけて、そして90年代のバブル経済の崩壊によって、終焉を迎えます。

そこでは帰責主体である自己の責任ではない理由によって、自分の生きづらさが増幅され、人々の社会的存在の感覚が揺らぐこととなります。その時、その「自己」という自立しているがゆえに孤立している存在のあり方が耐えがたく重くなっていったのではないでしょうか。

その結果、その耐えがたさを招いた原因を、外部に転嫁しないではいられなくなるのですが、そこに残されているのは、閉じられた空間である家庭しかなかった、こういうことなのではないでしょうか。

そこから、親の子どもへの抑圧や支配が子どもの病理として表面化するようになったのだといえないでしょうか。これが、先ほどまで述べてきた、「母原病」から「親ガチャ」にいたる生きづらさの自己納得の論理の構造なのです。

しかし、私が「親ガチャ」ハズレたという若者たちの言葉を、聞き捨てならないと感じ、また違和感を感じるのは、それまでの「親」や「家庭」をめぐる議論は、みな、子どもは「親」に支配される客体であり、「親」を選べないことによる閉塞した空間としての「家庭」内部の関係の病として描かれてきたのですが、「親ガチャ」ハズレたの議論では、そのような論理が明確には見えないということです。

たしかに、「親」は選べず、「ガチャ」で出てくるカプセルトイのように、出てきてしまったら、その「親」を受け入れるしかなく、その「親」のもとに生まれてしまった以上、自分の境遇はどうしようもない、と諦めるしかない、このようにいっているのだといえます。しかし、違和感があるというのは、「ガチャ」を回しているのはその本人だということ、そして「ガチャ」を回した結果出てきた「親」がハズレていても、しかたがない、と受け入れようとしているということです。

ここがそれまでの議論とは決定的に異なるのです。

子どもが客体で、その境遇を強要されているというのではなく、子どもが主体で、子どもが「ガチャ」を回した結果、その「親」だった、だから仕方ないね、だって自分が回したんだから、という新たな諦めの心性が、そこに存在してはいないでしょうか。

つまり、その「親」を持ってしまったのは、「ガチャ」を回した自分の自己責任なのです。ここに、帰責主体である自分が自己責任を負いながら、だからこそ諦めるという新たな諦めの構造を見て取ることができるとはいえないでしょうか。ここに私は、違和感というのか、心乱される感じを抱くのです。

このことについて、先述の北澤さんとメールでやりとりしていたら、彼女から「親ガチャ」について次のような考察が届けられました。

「ガチャ」で出てくるカプセルトイには、SR(スーパーレア)・R(レア)・N(ノーマル)というランクわけがあり、「毒親」のように「毒」があるかないかという二元論ではなくて、グラデーションがあること、そして、「毒親」の主語が親であること(親が毒親だから仕方がない)に対して、「親ガチャ」の主語は、若者自身であること(自分が親ガチャを回したら、ハズレた)の違いがあり、この二つが重なることで、様々なバリエーションが生まれている。たとえば、「私は親の遺伝で容姿が悪い」「私は親に学費を払ってもらえない」など、単に自分を支配するということだけではなくて、様々な広がりをもって、親に仮託して、自分の境遇を揶揄し、それを諦めようとする、しかも自分でなんとかしようと思わないという言説として広がっているというのです。興味深い考察だと思います。(教師冥利に尽きます。)

このことを学校や教育の議論にひきつければ、次のようにいえるのかも知れません。

学校とは本来、「親」は選べないからこそ、個々の家庭から子どもたちを切り離して、人為的につくられた均質で画一的な時空間に囲い込んで、一律に同じ教育内容を与えることで、平等な条件をつくり、学校の成績は努力によって向上するという幻想をつくりだして、その幻想の競争へと子どもたちを組織して、生活の改善と国家的な統合・経済発展を二つながらに実現するはずの制度という性格を持ったものでした。

しかしいまや、学校が、選べない「親」によってつくられている格差を拡大するような、不平等の再生産機構となってしまっているのです。そして、子どもや若者たちは、「親ガチャ」を回し続けては、その不平等をも、自己責任だとして自分で結果を引き受けてしまおうとするのです。

しかし、それでよいのでしょうか。なぜこうなってしまうのか。この点が、これから問われなければなりません。

\ 人生100年時代の社会のグランドデザインを描く/

\ 最新情報が届きます! /

牧野先生の記事を、もっと読む

連載:子どもの未来のコンパス

#1 Withコロナがもたらす新しい自由

#2 東日本大震災から学ぶwithコロナの中の自由

#3 Withコロナで迫り出すこの社会の基盤

#4 Withコロナがあぶりだす「みんな」の「気配」

#5 Withコロナが呼び戻す学校動揺の記憶

#6 Withコロナが再び示す「社会の未来」としての学校

#7 Withコロナが暴く学校の慣性力

#8 Withコロナが問う慣性力の構造

#9 Withコロナが暴く社会の底抜け

#10 Withコロナが気づかせる「平成」の不作為

#11 Withコロナが気づかせる生活の激変と氷河期の悪夢

#12 Withコロナが予感させる不穏な未来

#13 Withコロナで気づかされる「ことば」と人の関係

#14 Withコロナで改めて気づく「ことば」と「からだ」の大切さ

#15 Withコロナが問いかける対面授業って何?

#16 Withコロナが仕向ける新しい取り組み

#17 Withコロナが問いかける人をおもんぱかる力の大切さ

#18 Withコロナで垣間見える「お客様」扱いの正体

#19 Withコロナで考えさせられる「諦め」の怖さ

#20 Withコロナ下でのオリパラ開催が突きつけるもの

#21 Withコロナで露呈した「自己」の重みの耐えがたさ

#22 Withコロナであからさまとなった学校の失敗

#23 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1

#24 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1.5

#25 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・2

連載:学びを通してだれもが主役になる社会へ

#1 あらゆる人が社会をつくる担い手となり得る

#2 子どもたちは“将来のおとな”から“現在の主役”に変わっていく

#3 子どもの教育をめぐる動き

#4 子どもたちに行政的な措置をとるほど、社会の底に空いてしまう“穴”

#5 子どもたちを見失わないために、社会が「せねばならない」二つのこと

#6 「学び」を通して主役になる

新着コンテンツ