【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい

2024.02.20

子育て・教育

2020.12.25

この記事を書いた人

牧野 篤

東京大学大学院・教育学研究科 教授。1960年、愛知県生まれ。08年から現職。中国近代教育思想などの専門に加え、日本のまちづくりや過疎化問題にも取り組む。著書に「生きることとしての学び」「シニア世代の学びと社会」などがある。やる気スイッチグループ「志望校合格のための三日坊主ダイアリー 3days diary」の監修にも携わっている。

これまで数回、学校に働いている巨大な慣性力について述べてきました。学校には巨大な慣性力が働いていて、その背後には、社会のより大きな慣性力が働いていたこと。しかも、学校は家計を国の経済発展と結びつけて、個人の欲望(生活の向上)と国の目的(経済発展)とを表裏一体のものとして糊づけする役割を担っていたこと。それによって人々一人ひとりが社会の慣性力に身を委ねることとなり、人々の観念が慣性力を維持するように作用してきたこと。

その結果、社会そのものが自動機械であるかのようにして、個人の欲望と国の目的を実現し続けることが宿命づけられ、それがさらに学校の慣性力を強めることとなったこと。こういうある種の円環を描いていること。こういうことを述べてきました。

この巨大な慣性力の前には、様々な教育改革や制度改革の試みは、小さな変化をもたらしたことはあっても、学校という制度そのものを大きく組み換えることはできませんでしたし、この慣性力の方向にしか、改革は進みませんでした。

そのため、教育改革は、動かしながら少しずつ組み換えるという漸進主義を取らざるを得ず、しかもそれは往々にして、社会の慣性力の前に、元に戻されてしまうことを繰り返してきたのでした。直近では、萩生田文科大臣の大学入試における民間英語試験の導入に関する問題発言が、そのことを示しています。

萩生田大臣の発言は問題だとしても、大学入試改革は、もともとは一発勝負をやめようという観点から出てきたもので、それは、これまでの入試が、学校での学習の達成度、つまり学んだことのその時点での量を測ることしかできないことが社会の変化に対応していないとして問題となったからです。

大学には、学生たちの可能性を見極めることが求められ始めていました。ですから、入試に論述を取り入れたり、民間の外部試験を導入したりする試みがなされていたのです。

国民の間には、この改革の方向性については、時代も社会も変わったのだし、いつまでも達成度を測るような入試ではダメなのではないか、といううっすらとした共感はあったのではないでしょうか。しかし、そうだとしても、うちの子どもはどうなるのか、という漠然とした不安もまた強くあったのではないでしょうか。

それが、うちの子どもも他の子どもの同じように扱われなければ不平等だし不公平だ、平等性こそが、うちの子どもが学校という制度において、きちんと評価されて、進学して、よりよい生活を送るためにも、保障されなければならない、という、強く意識するまでもない形での、ある種の不満のようなものとして、溜まっていたのではないでしょうか。

それでも、やはり変えなければならないだろうという思いもあって、民間試験の導入と、受験会場の多寡や自宅からの距離など受験に際しての不便、それはつまり不平等ですが、それらに対しても、なんとか手を打って、気持ちを折り合わせて、それを受け入れようとしたのだと思います。そこに、萩生田大臣の「身の丈に合わせてがんばって」という発言です。

これは学校という制度がないものとしてきた階層間の格差や受験機会の格差を、あからさまに認めるもの、つまり格差を容認する、すなわち不平等を認めるものと受け止められたのではないでしょうか。その上それを、文部行政の責任者である、しかも公人である大臣が言い放ってしまう。

その結果、国民の反応は、不公平だ!というものでした。入試とは、学校に行っていさえすれば誰にでも平等に開かれた機会であるということが、その制度の命のはずです。それは、これまで縷々述べてきたとおりです。その原則を、この制度を司る官庁の大臣が、あからさまに否定したと受け止められたのでしょう。

その結果、入試改革は、5年とも10年ともいわれる期間、後戻りしてしまったといわれます。これほどまでに、いまだに平等であること、同じであること、つまり均質で画一的であること、それだからこそ平等に扱われることが公平なことだという慣性力が働いていたのです。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大と外出自粛・休業要請、そしてそれらにともなって進められたオンライン化、さらに緊急事態宣言解除後の新たな生活スタイルの確立の必要という、ある種の社会的な強制は、これまでのような平等という観念に一撃を与え、新たな平等観をつくりだすきっかけになるようにも思われます。

社会の外部からもたらされた衝撃が、これまでの内部の構造を揺るがし、何となくおかしいけれど、何となくそれですんでしまっていたことを人々に意識させ、内部からの変革を促すことにつながっていくのではないでしょうか。

これまでの工業社会が持って来た巨大な慣性力が、徐々に組み換えられ、新たな社会の流れを生み出しつつあり、それが学校にまで波及する可能性が見えてきたのです。

人々は、薄々気づいていたのだと思います。日本の社会がおかしなことになってきていることを。いくらアベノミクスのエンジンをブイブイ噴かしても、いくら黒田バズーカをぶっ放しても、いくら異次元の金融緩和だといわれても、いくら戦後最長の経済発展だといわれても、いくら株価がバブル崩壊後最高になったといわれても、一向に生活が楽にならないことを、銀行の預金残高が増えないことを、利子も手数料よりも少ないことを。

そして気がついてみたら、「貧困」というほとんど聞いたこともなければ、自分には関係がないと思っていたことが、どんどん身近に迫ってきていて、他人事ではなくなっていることを。

この感覚こそが、庶民の肌感覚です。そして、その肌感覚は、次のような数字によっても、裏打ちされているのです。

たとえば、その国の経済の大きさを示すものに国民総生産(GDP)、つまり1年間の民需(国民の消費と企業の投資の合計)と政府支出そして貿易収入の総和があります。GDPには、名目GDPと実質GDPがあり、名目GDPは1年間のGDPをそのまま金額で示したもの、実質GDPは貨幣価値の変動を計算に入れた金額です。名目GDPは国際比較のときに使われ、実質GDPは成長率を見るときに使われます。

日本のGDPはどうなっているのでしょうか。名目GDPは総和では、いまだに世界第3位です。経済大国といわれる所以です。しかし、それも一人あたりGDPになると世界で25位くらいに後退します。これは、少子高齢化が原因だとされます。

さらに重要なのが、経済成長率です。経済成長率はGDPの増加率で示されます。このGDPの実質成長率(価格変動の影響を取り除いて計算したもの)の推移は、1956〜73年度(つまり、高度経済成長期)は9.1パーセント、1974〜90年度(いわゆる安定成長期からバブル期)は4.2パーセント、そして1991〜2019年度(失われた30年? 平成大不況期)は0.9パーセントとなっていて、ここ20年間、ほとんど改善されていません。

そしてさらに、最近、騒がれているのが、労働生産性の低さです。名目GDPを就業者数で割ったものが国際比較で使われますが、それは2018年の数字で8万1258ドルで、OECD36カ国中21位、先進7カ国(G7)で最下位といわれます。このことについては、たとえば、デービッド・アトキンソン『日本人の勝算—人口減少×高齢化×資本主義』(東洋経済新報社)などに書かれています。

デービッド・アトキンソン『日本人の勝算—人口減少×高齢化×資本主義』(東洋経済新報社)

労働生産性の低さについては、高齢者が多いからだという議論もありますが、それは違います。GDPを就業者数で割ったものなので、働いていない人が母数に入ることはないからです。しかし、就業者には、いわゆる非正規就労の人たちが入ります。パートやアルバイト、それにフリーターと呼ばれる人たちです。しかも、こういう人たちの多くが飲食などのサービス業についています。

ですから、日本の労働生産性が低いのは、もともとおカネ換算するとあまり儲からない仕事であるサービス業を中心に、非正規就労が広がっていて、人々の生活が不安定だからだ、ということがいえそうです。

私たちは、こういうことに、薄々気づいていたのではないでしょうか。そしてそれでも、なんとか自分の生活を維持しようとして、その不安を押し殺すようにして、がんばってきたのではないのでしょうか。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大が、このがんばりを挫折させてしまったのではないでしょうか。三密(密接・密集・密閉)回避と外出自粛・休業要請等の影響で、飲食業を中心に休業・閉店が相次ぎ、多くのアルバイトやパートの就業者が働き口を失いました。

私の学生たちもそれぞれが、そのうちの一人です。居酒屋やレストランなどは三密の最たるものです。それらが営業自粛となったために、そしてそうでなくても、市民がそういう場を忌避して、いかなくなったことで、彼らの収入源が断たれることとなってしまいました。

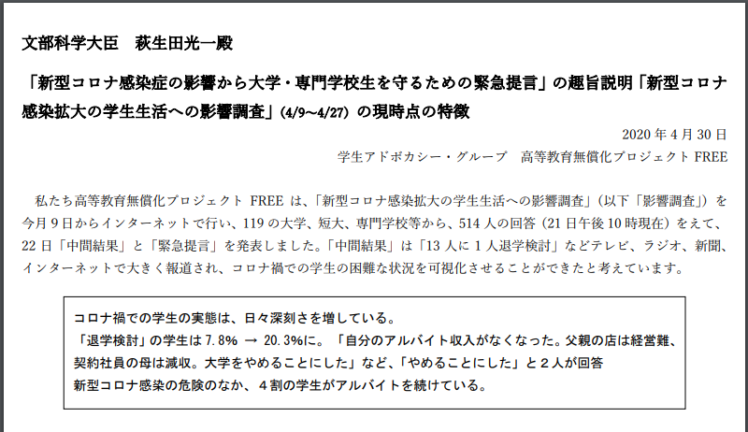

全国大学生活協同組合連合会(大学生協連)の3万5000人以上に及ぶ大規模調査では、6割以上の学生たちが「経済的不安」を感じているとの結果が出ています。調査結果を概観すると、次の通りです。

※小数点以下四捨五入

また、学生の有志でつくる「高等教育無償化プロジェクトFREE」の調査結果では、13人に1人の学生が生活に困窮して、退学を検討しているなどとの結果が出ています

このような事態に直面して、学生たちに一時金として5万円や10万円を支給する大学が相次いだことは、報道されたとおりです。

コロナ禍で大変なことになっていることがよくわかります。そしてこの事態は、学生だけではなく、多くの市民にとっても多かれ少なかれ当てはまるのでしょう。だからこそ、この間、政府の対応は右往左往しましたが、結果的に一律10万円の特別定額給付金(特定給付金)が支給されることとなったのです。

(ただ、この事務作業だけでも、自治体への負担は相当なものだったと思います。私の住んでいる自治体では、人手不足なのでしょう、なんと文化スポーツ課が特定給付金の窓口となっていて、7月初旬現在、給付率はいまだに10パーセント台と低迷を続けています。職員の方々の大変さが伝わってきます。)

私が注目したいのは、コロナ禍で生活が大変になったというだけでなく、将来に不安を感じる学生のうちで、「これまでと変わらない」と答えた学生が26パーセントもいることです。

「さらに不安」「不安」とあわせると9割以上にもなります。コロナ禍がなくても、将来に不安を感じざるを得ないような経済状態であったということでしょう。コロナ禍がそれに追い打ちをかけたということです。

このことは、次の議論と重なります。

「学校は、教育機関たり得ているのか。」以前、中央教育審議会で、今年度(2020年度)から始まる学習指導要領にかかわる議論をしているときに、各地の教育長さんが訴えられたことです。福祉機関化しているとまでいわれました。

そのうちで、一番大きな問題は、貧困です。現在、子ども食堂が全国に3500か所くらいあるといわれます。相対的貧困率も高くて、13パーセントから14パーセントくらいです。年齢は17歳あたりまでだといわれますが、子どもの7人から8人に1人が貧困家庭にいる計算になります。

これはOECD諸国の中では上(悪い方)から10番目くらいになります。私たちがよく知っているいわゆる先進国ではアメリカとイタリアに次いで悪い数字だといわれます。さらに、これがひとり親家庭になると約6割に跳ね上がり、先進国の中で最悪の数字になると指摘されています。

なぜ、こんなに悪いかというと、子ども手当がきちんと回っていないからなのですが、その背後には、先ほど述べたような、就労の非正規化の広がりがあるように思います。

貧困とはなにか。いろんな説や計算式があるようなのですが、一般的には相対的貧困率を取ります。これは、家計の等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割った数字)の中央値(平均値ではありません)の半分以下の所得にある世帯数を、全世帯数で割った数です。

日本の昨今の家計状況からいうと、等価可処分所得で年間122万円〜123万円以下で生活している世帯を、相対的貧困家庭と呼ぶのが一般的です。そこに子どもの7人に1人がいるということなのです。そして、子どもがいる相対的貧困家庭の6割が母子家庭なのです。

なぜ、子ども手当が少ないのかといいますと、これも少しかかわったことがあって、そこで声の大きい方々と少しいいあいになったのですが、駄目でした。声の大きい方で、伝統的家族が大事だという人が結構な数いるのです、いまだに。

伝統的家族を形成しないで子どもを産んで、国に依存しようとするのはけしからんとか、伝統的家族を壊してひとり親になったのに、社会に面倒を見てくれというのは虫が良すぎる、とかいうのです。

そして、そんなところに金を回す必要はないといいはるのです。子どもが減って困っているのではないのか、と問い返しても、それは伝統的家族をつくれという話だといって譲りません。

それで、といってもよいのではないかと思いますが、おカネがひとり親家庭とくに母子家庭に回っていません。その結果、高齢世帯には平均で、年間約250万円の年金が回っているのですが、母子家庭には40万円弱の手当なのです。

高齢者の年金を減らせという話ではありませんが、こんなおカネの回り方はおかしいじゃないですかというのですけれども、頑として聞いてもらえませんでした。

ですから、子どもの貧困率全体で見るとOECD諸国の中で10番目くらいで、悪いことは悪いのですけれども、母子家庭になると6割近くになって世界最悪になってしまうのです。おカネが社会的に弱い立場にある人たちに回っていないのです。 この社会はとうの昔に底が割れていたのかも知れません。

貧困とくに子どもの貧困状態は、この豊かな社会にあっておかしいのではないか、社会の将来に禍根を残すのではないかということで、さすがに民間のシンクタンクも心配したようです。

日本財団と三菱UFJリサーチ&コンサルティングですが、子どもの貧困の社会的損失推計を出しています。

どういう研究かといいますと、最近の相対的貧困率を採用して、15歳の時点で貧困家庭にいる子どもたちを18万人と仮定し、現状シナリオと改善シナリオを設定して、彼らが19歳から64歳になるまでの間に得る所得と社会保障費負担額を算出して、差額を示しています。

現状シナリオは貧困家庭にいる子どもをそのままにしておいて、現状の進学率や就職率などのままであると仮定したものです。改善シナリオは、彼らに教育を保障して、高校進学率を非貧困家庭の子どもと同じに、大学進学率を22パーセント引き上げることに成功したとし、就職率も向上したと仮定したものです。

この推計からは、現状シナリオと改善シナリオとの間には、所得で2.9兆円、社会保障費負担額で1.1兆円の合計4兆円の差が出ることがわかったといいます。いわば、一学年だけでも将来的にこんなに差が出るのです。

詳しくは申し上げませんが、この推計から、日本財団と三菱UFJは、いま子ども手当は年間2.2兆円くらいで、それが15歳まで支給されている。この2.2兆円を15年齢で割ると1年齢あたり1500億円くらいになる。計算すると、元に戻ってしまいますが、1500億円×15年間つまり2.2兆円の子ども手当を受けて、現状シナリオで放置しておいた1年齢の子どもが、改善シナリオでは、将来的に4兆円の社会的損失を補填する(1年間で900億円弱の補填)ことになるのだから、こんなに効率のよい社会投資はないのではないか、ということなのです。

ですから、改善シナリオに近づけられるように、子ども手当を増額すべきだし、教育条件を改善すべきだという議論になります。

ということは、子ども手当を受けることは、依存することではないのであって、貧困を改善できるようにおカネを回せば、その子どもたちは社会に貢献するのだという議論が、費用対効果の面からもできるようになるということです。

おカネの面でも、ということなのです。 けれども、伝統的家族観というわけのわからないものが邪魔をするのです。伝統って、いつからですか、と聞くと、こういう声の大きい人たちは、いにしえからだというので、それっていつですかと問うと、太古の昔からに決まっている、というのです。

なんだか、いざなぎといざなみの国生みの話のようになってしまって、その頃から決まっているというのです。まったく訳がわからなくなるのですが、その人たちの頭の中ではそういうことのようです。

子どもたちの貧困が広がっていて、学校現場でも問題になってきています。たとえば夏休みが終わると子どもが痩せているという報告が各地から上がってきていて、給食で栄養を摂っているのではないかといわれています。また、広島県廿日市市では児童館施設を併設している学校で、朝、給食を出し始めたとの報道がありました。

さらに、日本の子どもたちの言葉の力が弱いのではないかとの指摘があります。以前ご紹介した新井紀子さんたちのグループが、読解力調査を行ったのですが、どうも日本の子どもたちは読解力が低いのではないかといわれているのです。読まないで、鉛筆転がしをしているくらいの正答率でしかないというのです。

ということは、AIに取って代わられる力しか身についていないのではないか。覚えたものを出すことしかできなくなっているのではないか、と彼らは指摘をしています。それで、子どもたちの将来は大丈夫ですかと問い始めているのです(たとえば、新井紀子『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』東洋経済新報社など)。

新井紀子「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」(東洋経済新報社)

さらに、貧困は学校教育を通して再生産される。これは、私たちの業界では定説になっています。貧困は世代間で再生産される、学校教育を通して。つまり、日本のような学歴社会ですと、親が貧困だと子どもに高い教育を与えることができないので、その子は高い学歴を得ることができず、社会的に低い階層にリクルートされてしまって、貧困になる。そうすると、また孫も同じようなルートを通って、同じような状況になるといわれているのです。

では、どこにくさびを打ち込んでこの悪循環を止めるのか。このことが問われています。単におカネを回せばいいのかというと、実はおカネを回すだけでは駄目なことも分かってきていて、そのおカネを使って、子どもたち一人ひとりが自分から貧困から抜け出そうと思える意志とそれを実現する力をつけないといけないのではないか、という議論になっています。

そういう意味でも、生きる力を身につけるためには、学び続けなければいけない。つまり、学び続ける力を身につけなければならない。そのためには認知能力が必要であり、その基盤には非認知能力を高めることが必要だ。と、一時盛んにいわれたのですが、それもすこし危うくなってきている感じです。

非認知能力とは何か、と問われると一般的には自己肯定感とか、目標に向かって頑張れる力とか、仲間と一緒にやれる力といわれるように、いわゆる客観テストで測定できない力を指すとされています。

そういうものがないと、子どもは積極的に学ぶことができない、つまりテストで測れるような認知能力が伸びず、学力が低いままになってしまって、この学歴社会では、貧困から抜け出せなくなってしまう。ですから、褒めましょうとか、肯定しましょう、子どもの自己肯定感を高めましょう、とかいわれました。しかし、どうもそうではないのではないかということが、経験的に指摘され始めているのです。

たとえば、どんなことかといいますと、私たちの経験でもよく分かる話なのですが、大体小学校の3年生くらいから、学力ががたがたっと落ちて、そこから低空飛行を続ける子どもたちが出てきます。

何が起こっているのかというと、実は、すごいね、すごいねと褒められ続けて、1、2年生くらいの頃は何とかなるのですけれども、3年生からテストが始まって、点数が出てしまうのです。そうすると、自分はすごいと思っていた子が、実はこんな点数しか取れなくて、本当はすごくない、ということに気づいてしまう。

すると、どうせボクは頑張ったって、できないんだもん、というふうになってしまうのです。「どうせ」という言葉が出始めると崩れていってしまうと、小学校の先生方にいわれたことがあります。

しかも、厳しいことに、日本のカリキュラムは、皆さん経験があるように、座布団型と呼ばれる積み上げ方式の構造を取っているのです。1回習ったことは次に出てこないのです。1回つまずくとずっとつまずいたままになってしまうのです。

たとえば、アメリカのある州のカリキュラム構造は螺旋型なので、1回出たものが次にちょっと高度化してまた出てきます。そうすると、その時に分からなくても、次には何とかなっていくのですけれども、日本の場合はいったんつまずくとずっと駄目なようにつくってあるのです。だから、わからないままになって、学力がつかない、そして学歴社会で不利益を被ることになってしまいます。

これはなぜなのかというと、評価することを前提でカリキュラムの構造がつくられていて、その評価が工業社会の成果システムのままになっている、つまり達成度を測ることになっているからなのです。

入試もそうです。一発勝負の一斉入試で測れるのは、その時点での達成度でしかありません。子どもの将来の可能性を見よ、といわれるのですが、無理です。ですから、4年生でつまずいたら3年生に戻らなければならないということが起こるのです。

単元を戻りましょうという指導がありますけれども、まるまる単元ごと学年を戻らなければならないのです。結局、それで学力問題が起こってしまう。それがやる気を殺いでしまいます。となると、やはり学力、つまり認知能力をつけなければならないのではないか、という話になってしまうのです。

この構造を変えようとして、新しい学習指導要領では、アクティブラーニング対応の対話型で探求的なカリキュラム構造への組み換えが始まっています。しかし、この構造ではこれまで以上に対話する力や仲間とともにコミュニケーションをとって、協働して、探求する力が問われますから、言語の力がとても重要となるのです。

さらに、最近、子どもたちの認知(これは知覚に近いものです)に問題があるのではないかという指摘が出始めています。たとえば、物の見え方に問題があるのではないかというのです。

非行を繰り返す子どもたちに対する指導実践をされている人たちがいい始めたことなのですが、この子たちには、私たちが見ているように字とか絵が見えていないのではないかというのです。

たとえば、皆さんは、ここに「学」と書いてあれば、それは「がくしゅう」の「がく」という文字だと読めると思います。けれども、その子たちには「学」という文字の形が、皆さんが見ているようには見えていないのではないか、というのです。縦横の棒のようなものがずれてしまって、文字が文字としてきちんと認知されていないのではないか、との指摘があります(たとえば、宮口幸治『ケーキの切れない非行少年たち』新潮新書)。

宮口幸治『ケーキの切れない非行少年たち』(新潮新書)

そういわれると、私たちには、はっとするものがあります。角膜に傷がついていて目が見えなかった人が、角膜移植で目が見えるようになっても、私たちと同じように世界は見えないことが分かっているのです。訓練しなければいけないのです。何度も何度も訓練していくうちに、だんだん私たちが見えているように見えるようになってくるといいます。

目が受け取っている光の画像、つまり網膜に映っている画像はとても曖昧なものなので、脳が処理して、皆さんが見ているように見えるようになっているのです。ということは、皆さんが同じように見えているのは、この社会に生れ落ちてきて、この社会の人間関係の中で、そういう見え方をするように、知らぬ間に訓練を受けて、ある意味では、習慣づけられているからなのです。

つまり、文化の影響を受けていて、その結果、字を読むことができるようになり、計算もできるようになってくる。こういうことの繰り返しの中で、文字を持つ社会の中で、皆と同じような文字を認識できるようになる。

その結果、どの言語の文字もきちんと認識できるようになる、ということなのです。ですから、赤ちゃんなども、脳がきちんと処理しないままだと、自分の外界を私たちと同じようには見ていないということですし、もしかしたら、今後、異なる処理の仕方を求める社会になったときには、私たちの見ていたものは、その新たな社会では歪んだものだったということにもなるのかもしれません。

こう考えると、子どもたちの認知がおかしいということは、もしかしたら、そういう訓練を受けられるような人間関係や、その人間関係が持っている文化に入る経験を十分にしてこなかったのではないかとも、いえそうなのです。そこで問題になるのが、関係の貧困ということなのです。

おカネがない、つまり経済的に貧困なだけではなくて、経済的な貧困が引き起こす人間関係の貧困こそが問題なのではないか、さらにはこの関係の貧困が経済的な貧困の原因でもあるのではないか、という指摘が出始めているのです。しかもそれが言語にかかわっていて、きちんと対話して、言葉の力を高めておかないと、子どもたちには学力がつかない。そして、その力がないと自己肯定感も高まっていかない。

自分のことを考えるのに言語を使いますから、その言語がしっかりしていなければ、自分のことを肯定もできないのではないか。そうなれば学力も落ちていってしまうし、肯定感も下がっていってしまう。こういう悪循環に陥ってしまい、子どもたちは、結果的に、ずるずると学力低下を引き起こし、社会から抜け落ちていってしまうのではないか。こういうことなのです。

新型コロナウイルス感染拡大前から、実はこのような問題がこの社会には沈殿していて、この社会は底が抜け始めていた。それがコロナ禍によって一気に表面化してしまった。こういうことなのではないでしょうか。

こう考えたとき、この悪循環を逆の好循環に組み替えるにはどうしたらいいのか。このことが社会的な課題となってきます。

\ 人生100年時代の社会のグランドデザインを描く/

\ 最新情報が届きます! /

牧野先生の記事を、もっと読む

連載:子どもの未来のコンパス

#1 Withコロナがもたらす新しい自由

#2 東日本大震災から学ぶwithコロナの中の自由

#3 Withコロナで迫り出すこの社会の基盤

#4 Withコロナがあぶりだす「みんな」の「気配」

#5 Withコロナが呼び戻す学校動揺の記憶

#6 Withコロナが再び示す「社会の未来」としての学校

#7 Withコロナが暴く学校の慣性力

#8 Withコロナが問う慣性力の構造

#9 Withコロナが暴く社会の底抜け

#10 Withコロナが気づかせる「平成」の不作為

#11 Withコロナが気づかせる生活の激変と氷河期の悪夢

#12 Withコロナが予感させる不穏な未来

#13 Withコロナで気づかされる「ことば」と人の関係

#14 Withコロナで改めて気づく「ことば」と「からだ」の大切さ

#15 Withコロナが問いかける対面授業って何?

#16 Withコロナが仕向ける新しい取り組み

#17 Withコロナが問いかける人をおもんぱかる力の大切さ

#18 Withコロナで垣間見える「お客様」扱いの正体

#19 Withコロナで考えさせられる「諦め」の怖さ

#20 Withコロナ下でのオリパラ開催が突きつけるもの

#21 Withコロナで露呈した「自己」の重みの耐えがたさ

#22 Withコロナであからさまとなった学校の失敗

#23 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1

#24 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1.5

#25 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・2

連載:学びを通してだれもが主役になる社会へ

#1 あらゆる人が社会をつくる担い手となり得る

#2 子どもたちは“将来のおとな”から“現在の主役”に変わっていく

#3 子どもの教育をめぐる動き

#4 子どもたちに行政的な措置をとるほど、社会の底に空いてしまう“穴”

#5 子どもたちを見失わないために、社会が「せねばならない」二つのこと

#6 「学び」を通して主役になる

新着コンテンツ