【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい

2024.02.20

子育て・教育

2019.09.10

【小学生】【中学生】【保護者】

ゲームのノウハウを教育などさまざまな分野に応用する「ゲームニクス」の専門家、亜細亜大学教授のサイトウ・アキヒロ先生にインタビュー。ゲームの力で、子どもの「宿題やる気」をプッシュする方法を聞きました!

こんにちは。やる気ラボの川崎です。

みなさん、ゲームしてますか?

僕はしょっちゅう遊んでます。30を超えましたが少年の心は忘れていません。いまの目標は年内にニンテンドースイッチを買う家庭内稟議を通すことです。

小学生時代、大ブームだった「ポケットモンスター」をやりこんでいたわけですが、ゲームって本当に夢中になってついやってしまいますよね。

何百時間でもやってしまいますよね。

頼まれもしないのにすごく上達しますよね。

で、僕みたいなゲーマーがオトナになって、子どもを持つようになったりすると、やがてこんなふうに考えるわけです。

「この仕組み、子どもの勉強に活かせたらひょっとして最強なのでは?」

こうして、最近はゲームのシステムやノウハウを、子育て・教育・知育といった分野に役立てようという動きが活発に見られるようになりました。「ゲーミフィケーション」という言葉、みなさんも耳にしたことがあるのではないでしょうか?

さて、そんな流れの中、「ゲームニクス」という理論を掲げて、子どもたちが「ゲームをやりこむように勉強したくなる」仕組みづくりをさまざまな分野で行っている研究者がいます。

亜細亜大学 都市創造学部 教授

サイトウ・アキヒロ 先生

お話をうかがいました!!

川崎さん、ゲームニクスって聞いたことありますか?

いやー、それがはじめてなんです…。

さいきん流行りのゲーミフィケーションとはどう違うんですか?

ざっくり言えば、ゲーミフィケーションは理論的で、ゲームニクスは具体的なんです。

理論と具体ですか…。

ゲーミフィケーションは、ゲームが人の「モチベーション」「インセンティブ」「生産性」などにいかなる影響を与えるのかを分析し、その知見をアプリ開発や教育・研修などに応用しようという試みです。

(関連記事:やる気の出し方、私たちがゲームから学べること)

なるほど、確かにとても理論的…

一方、ゲームニクスはもっと具体的な方法論なんです。

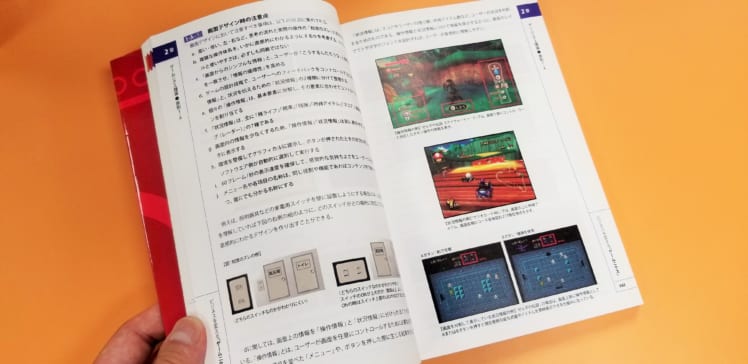

プレイヤーに「遊んでみたい」と思わせるボタンの配置・配色。コインやアイテム、味方キャラや敵キャラの配置。などなど…

ゲーム開発者がつみかさねてきたノウハウをもとに、「どんなボタンやアイコンを配置した教材なら、子どもの心を動かし、勉強したくなってもらえるか」といったことを考えたりします。

うわすごい具体的。

言ってみれば大工の棟梁のノウハウ集みたいなものですよ。

もとゲーム開発者の先生ならではの視点だと思います。

そうでしょうね。もともと私は任天堂などで活動していたゲーム開発者で「ゲームのおもしろさ」のメカニズムをハッキリ言語化したかったので、ゲームニクスの分析を始めたんです。

それをひとまとめにしたのが、この本です。

「スーパーマリオブラザーズ」「ストリートファイター」「ゼルダの伝説」「信長の野望」「MOTHER」「バイオハザード」「マリオカート」「大乱闘スマッシュブラザーズ」…懐かしいなー。

どれも夢中になって遊んたゲームです。

具体例はたくさんこの本に盛り込まれていますけど、ズバリ言って、なぜ子どもってゲームに夢中になるんでしょうか?

優れたゲームは、二つの要素を備えているんです。

☑ 直感的・本能的に操作ができる

☑ 複雑な内容を段階的に理解し、思わず夢中になる

例えば「マリオ」なんて、ほとんどの子どもたちは説明書を読まずに遊び始めているでしょう? でも、移動やジャンプといった簡単なルールから始まって、最終的には複雑なアクションにチャレンジし、ゲームクリアまでたどりつくまで、いつのまにできるんですよね。

そうした、プレイヤーが「やる気になる」「やってみたくなる」ゲーム。その方法論を、ゲームニクスでは活用しています。

では、先生。

ゲームニクスで子どものやる気を引き出すには、どうしたらいいのでしょうか?

ふむ…。

そもそも、やる気って何ですか?

え…。

やる気が出ているとは、何なんでしょうか。

え~・・・・・・?(汗)

ちょっと意地悪な質問でしたね。

ただ、ここが大事なんです。

ゲームニクスを活用するために、保護者のみなさんにまず考えていただきたいのは「お子さんに何をして欲しいんですか?」ということなんです。

そうなんですか?

そもそもゲームって、プレイヤーに何らかの行動をさせるプロダクトなんです。「ゴールに向かって進む」とか「アイテムを取る」とか「対戦相手に攻撃する」とか。

つまり、「やる気が出ているとは、どんな行動をしていることなのか」…それを決めないとやりようがないと?

そうなんです。

例えば、こんなところでしょうか?

☑ 1日1回、30分間、机で宿題をする

☑ 12~13時、100問の計算問題をする

☑ 30日間、欠かさずテキストに取り組む

ゲームのデイリークエストみたいですね。

気をつけていただきたいのは、“中間テストで70点を取る”などといった「結果」をゴールとしないということです。

ゲームニクスがゴールとするのは「プレイヤー(お子さん)の行動をうながすこと」なのです。

改めて…

それでは、「1日1回、30分間、机に向かって宿題をしているなら、やる気が出ている」ということにしたいと思います。

どんなふうに働きかけをしていけばいいでしょう?

そうですねぇ…。

まず、家族のスケジュールをゲームにしちゃうといいと思います。

スケジュール。

朝何時に起きて、何時までに家を出られるように支度して…夕食は6時ごろから6時半くらいで、何時までに寝るという家族のスケジュールです。

その中に、「机につく時間」を組み込む。

家族で協力プレイするんです。

いいですね、協力!

で、スケジュールを守れたら、カレンダーにシールを貼るようにするんです。お父さんは赤、お母さんは緑、子どもは青。そして、誰がいちばんシールを貼れたか競い合う。

つまり、家族で対戦プレイ。

たしかに、親から子どもに一方的にやるんじゃなくて「家族でやってみよう」「競争しよう」とするとかなり違うかも…。

時間になったら自動的に机に意識が向くようにしちゃいましょう。

目覚まし時計を買ってきて机に置いておいて、6時になったら「チャリーン!」って音が鳴るようにするですとか。 タイマーつきのライトをつけて、時間になったら机が「ピカッ」と明るくなるようにするですとか。

ほうほう。

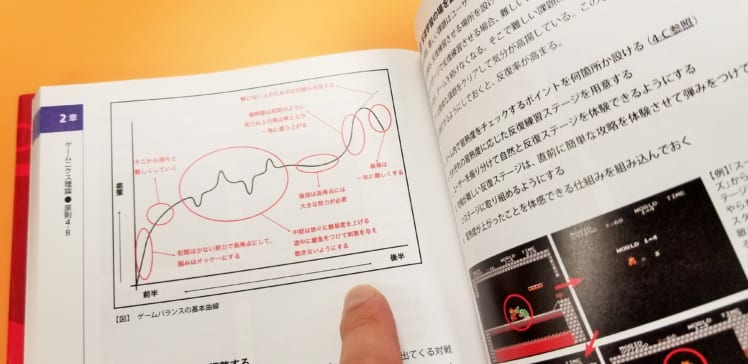

あとは、お子さんの段階的な成長を意識すると良いですね。

はじめのうちは、「1日1回30分間、机に向かってさえいればいい」と、遊んでいても、マンガ読んでいてもOKとしていいと思います。

机に座るって、お子さんにとってはかなりのストレスです。まず、そこをとことん褒めてあげるんです。

机に座る習慣から、勉強する習慣へ、段階的にステップアップしていけばいいわけですね。

「机につく」習慣が定着してきたなら、「机で勉強する」習慣づくりにチャレンジです。

例えば、文房具を入れた引き出しにテプラを貼っておくのがオススメです。机に座って「まずはここから文房具を出す」という小さな「行動」をうながす。

親から説明しなくても、直感的に迷うことなくやるべきことが分かるようにするんですね。

それから、「報酬」も重要です。ゲーム開発現場でよくある話なんですが、デザイナーはついついプレイヤーへの「壁」ばっかり考えちゃうんですよ。

ただ、ゲームってそもそもが「ストレスの塊」なんです。なのにプレイヤーがどうして遊ぶのかというと、ストレスの先に報酬があるからなんです。

たしかにそうですね…。でも、机に座ったからって毎日毎日ごほうびをあげるのもどうなんでしょう? 子どもってすぐごほうびに飽きちゃいますし…。

ポイントは、心理的な報酬です。例えば今日の宿題が終わったらカレンダーにチェックを入れて「カレンダーが埋まっていく」という気持ちよさを感じてもらったり、宿題が終わったらごはんにするというスケジュールにしたり、ゲームが10分できるという約束にしたり…

ゲームだって「ゲームクリアした子には100円を進呈!」といった金銭的報酬を与えているわけではありません。大事なのは、親が「子どものがんばりを認めている」ということを、行動で示してあげることだと思います。

なるほど…

本当にいろいろアイデアが湧いてきます!

大切なのは「迷うことなく直感的に取り組める」「段階的にステップアップしていく」「がんばりを承認する」ことなんですね。

いろいろ試してみることができると思います。「こんな工夫をしてみたら、子どもはこう動いてくれるんじゃないか?」…と、いろいろな仮説を立てて、試してみると、親としても楽しくなってきますよ。

思ったとおりに、子どもがその気になってくれたらすごく楽しそうです。まさにゲームデザイナーの心境ですね。

ところで、勉強ができるってどういうことだと思います?

勉強ですか? うーん…。

僕は「アタマを使わずに問題が解けること」だと思います。

え。…アタマ、使わないんですか?

ゲームで例えてみましょうか。

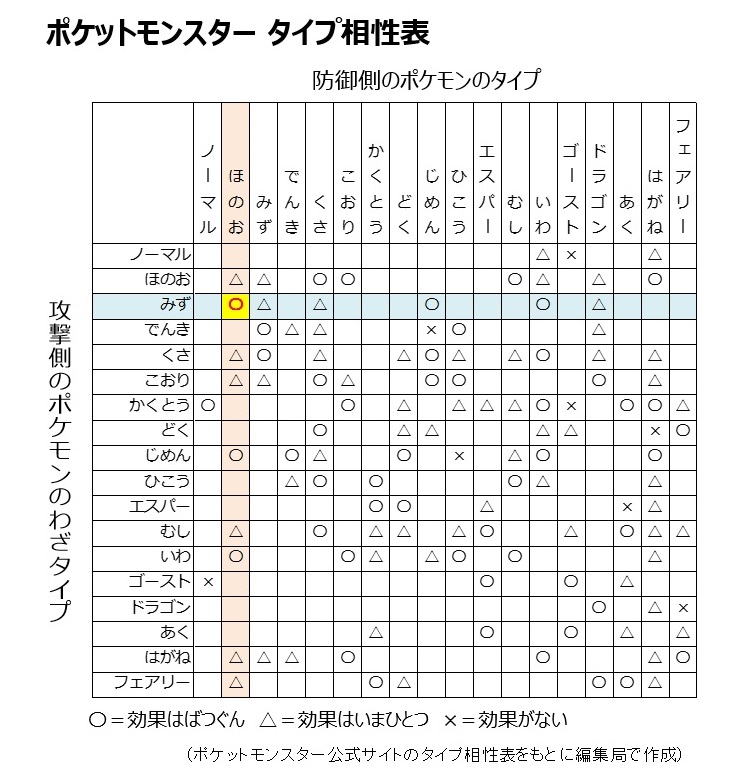

世代をこえて根強い人気のある「ポケットモンスター」ですが、川崎さん、遊んだことはありますか?

小学生の頃めちゃめちゃやり込みました。

いいですね。では…

目の前に炎タイプのポケモンが出てきたらどうします?

水タイプのポケモン出して“なみのり”します(即答)

正解です。早いですね。

それって、「炎タイプに水タイプは弱いから、水タイプのポケモンを出して、水タイプの代表わざである“なみのり”を選ぼう」って一つひとつ考えて答えましたか?

いや、反射的に言っちゃいました。

それはまさに、あなたが何度も何度もポケモンで遊んできたからなんです。

あ…。

「炎タイプは水タイプに弱い」「水タイプわざといえば“なみのり”」という学習をつんで、知識やノウハウがアタマに定着しているから、いちいちアタマで考えなくても対応できる。

逆に、そこで考え込んでるようじゃ勝てないじゃないですか。

アタマに定着した知識をぱぱっと取り出せるからこそ、友達との対戦でも有利に立ち回れる。これまで経験したことのないようなピンチになっても、いままでの経験からいい戦い方をひらめいたりする。

ゲームは、習慣⇒反復⇒定着で、うまくなるんです。

すごく分かる…

それ、勉強も同じことが言えますね!

はい。よく、子どもの「考える力」「クリエイティビティ」が大切だと言われますが、やはり基礎知識が前提です。

以前取材した、小学校の先生も同じことをおっしゃっていました。「まずは基礎学力を身につけるのが大事だ」と。

いちいちアタマを使ったりスマホで検索したりしなくても使いこなせる知識は、持っていればいるほど便利ですよ。

それがあるから、するどく考えられるんです。

やっぱり、やる気がカギになりそうです。

子どもたち、ゲームをやり込むように、勉強はもちろん他にもいろいろなことをやり込めるようになると理想ですね。

そうですね。 ゲームをやりこんで上達できる子どもなら、勉強だって何だって、環境さえ整えば必ずうまくなりますよ。

もしいまお子さんがゲームにハマっているなら、ゲームにどう取り組んでいるのかじっくり観察してみるのをオススメします。なぜなら、そこからお子さんの「性格」や「頑張り方」が見えてくるからです。

ほかに、親として心がけるべき点は何でしょう?

「親だからこそ、子どもに対する“おもてなし”の心を忘れないでね」というところでしょうか。

ゲームは、おもてなしの塊です。プレイヤーにただ「戦え」と言うだけではなく、常にプレイヤーに寄り添って、「こう戦ってみよう」「ここからやってみよう」と段階的に成長をうながしていきます。

同じように、お子さんのやる気が育つよう、ていねいに取り組んでくださると嬉しいですね。

まさに、おもてなしですね。納得です。

もうひとつ。お子さんに「勉強しなさい」と言って終わりにするのじゃなく、一緒に考え、一緒に悩んで欲しいんです。

昔を思い出しながら、お子さんと一緒に「考えて回答を出す快感」を共有してほしいんです。そして…

ゲームに負けないくらい、お子さんとたくさん遊んであげてください!

ありがとうございました!

(関連記事:必要なのは「親の声かけ」ではなく「親が楽しむ姿を見せること」)

子どもの「宿題」やる気を引き出す方法

① 毎日の行動を決める

② 迷わずに行動できる仕掛けをする

③ 段階的なステップアップを後押しする

④ 子どもの頑張りを認める

⑤ 習慣・反復・定着。ゲームをやりこむように勉強できれば最強!

あわせて読みたい

新着コンテンツ

この記事を編集した人

川崎 健輔

1987年生まれ。教育業界のWeb編集者です。2歳息子の育児、奮闘中。小学生時代はゲームボーイと受験勉強ばかりやっていました。最近はリモートワークが続いているので甚平を仕事着にして頑張っています。バームロールを与えられると鳴きます。

(Twitter ▶ @kwskknsk)